2007

10

22

夏の夜の森の主役というか、その他大勢(失礼!)というか、里山のクヌギ林などでは優先種になっていたりします。ご覧のとおりの強面です。それとタラバガニの足のような太くてざらざらの触角も印象的です。面構えのとおり、とても気が荒いカミキリムシです。

身近にいると写真も標本も少ないもので、この写真の個体は冬の河原でヤナギの朽ち木から出て来た幼虫を半年ほど室内で飼育し、羽化したものです。羽化後しばらくはテネラルと呼ばれる淡いアメ色のひ弱な状態でいましたが、一週間でスッカリ本来の強面になりましたので、もう一週間して里山に“里帰り”してもらいました。

幼虫から羽化の様子は ■→こちらのページ■ をご覧下さい。

http://jidaraku.blog.shinobi.jp/Entry/61/ウスバカミキリ

2007/10/22 (Mon.)

Comment(0)

カミキリムシ

2007

10

22

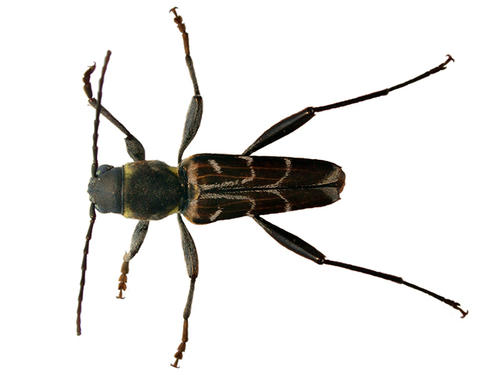

図鑑用に写真の切抜きをしていますが、かなり写真を撮っているのに標本も生体もこれといったものがなく、昔ぁ〜しの300万画素で撮った生体写真の加工になってしまいました。

左後脚ふ節から先がフレームアウトしていたので、自己モンタージュとでもいうのでしょうか、右足をコピーして反転。中脚は右が妙にに曲がっていたので、こちらは左の脛節から先をコピーして反転したりちょろちょろと切り貼りをしています。

姑息な加工をしてしまいましたが、2〜3世代も前のデジタルカメラの性能の良さにあらためて感心したのでありました。“昔”のデジタルコンパクトカメラには設計者の思い入れが注ぎ込まれるゆとりがあったようです。

http://jidaraku.blog.shinobi.jp/Entry/60/ウスイロトラカミキリ

2007/10/22 (Mon.)

Comment(0)

カミキリムシ

2007

10

19

今年の夏は、虫にも人にも、新しい出逢いも懐かしい出逢いもありまして、なかなか楽しかったのですが、気付けばもう秋も深まり、奥さんは明日(20日)上高地方面に紅葉見物に出掛けるらしいです。で、私はといえば写真の整理をだらだらしながら懐かしく思い出したり、来シーズンに思いを馳せたり・・・・

いきおいではじめちゃった 『私的なカミキリ図鑑』 をちまちまと更新したりしてます。

こちらは、今年から歩き出した北茨城某所のヒメトラハナムグリ@6月23日です。

里山でも見掛けることができる毛むくじゃらのハナムグリですが、とても魅力的で、飛翔する瞬間をとらえることができ、自己満足しました。

この日はKOH16さんを意識して、カミキリ以外では異常に長く粘った甲斐があったのでありました。

結果的には長風呂の鼻歌→自己満足の極みということですが、趣味の世界なので・・・

大好物ルリボシカミキリにもちゃんと逢えました。馴染になった山のカミキリですが、西東京や埼玉県の平野部にも出現しているそうです。いつどこで見ても日本を代表する美しいカミキリムシに違いありませんが、やはり山が似合うと思っています。8月1日奥秩父の材置き場で撮影しました。

昼間のアカアシオオアオカミキリです。里山でも見ることができる貴重な大型美麗種で、暑さで虫の出現がピークを過ぎるころにも多く見掛けることができるため、印象と思い入れの強いカミキリムシです。

夜行性ですが、この日は昼間の個体を探しに出掛け、見事に狙いがハマったという、私には珍しい状況でした。(計画したのは息子ですけど・・・)

http://jidaraku.blog.shinobi.jp/Entry/59/夏のおもいで

2007/10/19 (Fri.)

Comment(0)

自堕落な日常

2007

10

16

【注】脚部については文末に追記させていただきます。

('07/10/17図版入替えました)

KOH16さんがご自分のWeblog『ムシトリアミとボク』の記事『チョー簡単展足方法』で、とんでもなく素敵なイラストを載せていらっしゃるのを見てしまった盆暗な私。

我が家のカミキリ図鑑の凡例にも、イラストを使ってみたぁ〜い!

当然のごとく短絡に思ってしまうわけです。

しっかし、こういった“さらりとしたイラスト”っていうのが、実は大変難しいことに直ぐに気付きます。

http://jidaraku.blog.shinobi.jp/Entry/58/絵が一番難しい

[つづきはこちら]

2007/10/16 (Tue.)

Comment(5)

カミキリムシ

2007

10

15

カミキリムシの場合は何も考えずに計ってたんですが、カブトムシやダイコクコガネみたいな、角が前に伸びている昆虫はどこをどう計るんでしょか?角まで含む場合、自然体にして投影全長を測るのか、角の実測長を基部までの長さに足すのか、角を目一杯前に傾けて、最長になったときの全長なのか。。。う〜ん、判らにゃい。

体長と全長の違いは何となく判るけど、具体的に説明できないし???(@_@)????

触角やふ節は根元から1・2・3と数えますし、腹節も頭側からでしょうが、

翅は上翅、下翅と甲虫屋さんは認識しているだろうし、蝶屋さんは前翅、後翅でしょう(多分)。で、脚は上肢、中肢、後肢??だと読みが甲虫と一緒になっちゃうなぁ・・・

加減乗除的な虫の基本が判ってないことにあらためて気付き、気分はすっかり秋深しなのであります。

http://jidaraku.blog.shinobi.jp/Entry/57/判ってないなあ、こんなことが

2007/10/15 (Mon.)

Comment(0)

自堕落な日常

2007

10

14

2007年10月13日

ナビのハードディスクの書き替えにディーラーへ。

著作権保護のためだと思いますが、ディスクは抜かれ、一週間ほどゼンリンの関連会社に預けられるそうです。その間ナビ無し。ナビはあって当たり前になっているので、ブラックアウトしてしまった画面は不安です。なので、2週間ほどは新しいフィールドを求めにぶらりとできません。

で、ディーラー近くの手賀沼を散歩。冬も見られるヒメアカホシテントウ、残党と思われるハンノキハムシ位でしたが、一本だけ立派な“食害”桑があり、『クワやキボシが犯人だろうなあ』などと話している目の前に、件のキボシカミキリがぽつんと一頭残っていました。

シーズン中には『もういいよ!』と言いたくなるほど多数がいますが、秋も深まった季節に見ると新鮮で、ちょっと嬉しいものです。

都合の良い勝手な話しです。『いつでも同じような嬉しさを感じられるようにならないといけないんだろうけどなあ・・・』などと息子と話しながら秋の散歩が終わったのでした。

http://jidaraku.blog.shinobi.jp/Entry/56/キボシカミキリ

2007/10/14 (Sun.)

Comment(0)

カミキリムシ

2007

10

10

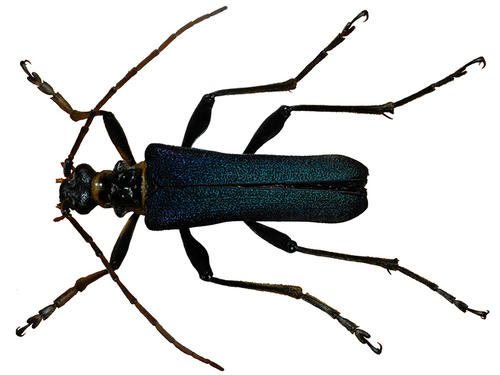

'07年に得られたフタコブルリハナカミキリの標本です。

ジョウカイの仲間に擬態していると言われますが、手にしてみれば、非常に美しいハナカミキリです。緑掛かったものから、青みの強い個体まで色にはバリエーションがあるようです。

同じ場所で得られたものですが、少し印象が違います。

http://jidaraku.blog.shinobi.jp/Entry/55/フタコブルリハナカミキリ標本

2007/10/10 (Wed.)

Comment(0)

カミキリムシ

2007

10

10

モミといえばオオトラカミキリはじめ、私たちには魅力的なカミキリムシを想起させますが、

『この間さ、山行ったら倒れたモミがあって、・・・・どうたらこうたら・・・・少し枝を貰って帰ってきたんだ』なんて話しを、職場同僚の釣キチ(鮎キチです)の江戸っ子のあんちゃんにしますと。

『モミは枝が3本出るのを利用して鮎のタモ網にするんだよね。高級品だよ』

『モミでタモ!???(@o@)』なんじゃそりゃ・・・・その後なぜそうなのか絵を描いてくれたりして、じっくり説明を受けましたが、どうも良く判らにゃい。

Web 検索してみたら、ありましたありました。鮎と言えばまあ、大きめな鰯くらいの重さなわけで、友釣りしたって、たった2尾。これをキャッチするのに、8万2千円!凄い世界だにゃあ〜。モミやカヤのうんと安いのでも数万円となってます。

彼からしたら、数万円もする長竿(これ、磯釣用のタモ網シャフトだったりして)に大径ネット付けて小指の爪ほどのハナカミキリに狂喜する方が酔狂かもしれませんが、まあお互い様ってことで。

さておき、釣りを趣味にする人達も、叩き網の自作のようにタモを自作する方がいらして、5年くらいのモミの天辺がよろしいとか、あれこれ書いているページもありました。どうやら、山に入って刈ってくることもあるようで、『モミは自然に生えてくる力が強いといっても、後ろめたい気持ちもある』とかないとか・・・

材採集に出る機会も増える季節を迎えますが、お互い作法は守って楽しみたいものだと思ったのでありました。

http://jidaraku.blog.shinobi.jp/Entry/54/モミにつくのは虫だけじゃない

2007/10/10 (Wed.)

Comment(2)

自堕落な日常

2007

10

07

'07年10月07日(日)

確認しておきたいこともあって、北茨城に出掛けてみました。案の定成果はありませんでしたが、材のお土産を少し手に入れることができました。これについてはいずれまた。・・・

林道の開けたところで蔓にカミキリを見つけ、寄ってみたところ、菌類に冒され、力尽きたトガリシロオビサビカミキリでした。菌類に冒されると、最期には胞子(?)を広く浮遊させるために高いところで最期を迎えるよう仕向けられると聞いたことがありますが、これは本当でしょうか?偶然でしょうか。

実際には、蔓上で果てた後に菌類が取り付いたのかも知れません。

いずれにしても、動かないカミキリムシ、それも大好きなトガリシロオビサビカミキリを見るのは、いかに秋とはいえ、淋しい風景でした。

http://jidaraku.blog.shinobi.jp/Entry/53/やはり動かないと淋しい

2007/10/07 (Sun.)

Comment(0)

カミキリムシ

2007

10

05

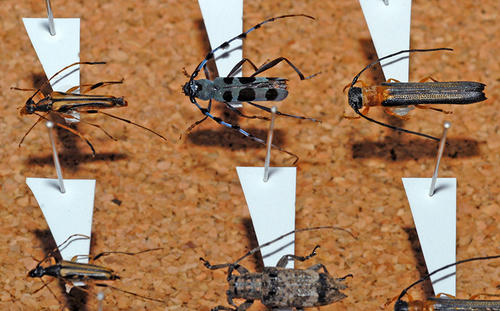

巨大ホソキリンゴカミキリ出現か!?・・・なんちゃって

多分これまで見た中で一番小さなルリボシカミキリです。

幼虫時代の食料の絶対量が少なくて済む、即ち栄養事情に左右され難いからでしょうか?小型種のサイズは比較的安定しているように感じますが、中〜大型種では時々えらくサイズ違いの個体が見られることがあります。(そんなことはなくて、比率差で見れば同じことかも)

カミキリの中では大型種の認識でいたルリボシカミキリなのに、この個体はホソキリンゴカミキリより小さく、ミヤマホソハナカミキリより少し大きめ、トガリシロオビサビカミキリに比べるとサイズ、ボリュームともに明らかに小さいです。

ルリボシカミキリは太めの材に産卵するところを良く見かけます。この個体は細い材に産み落とされたか(考え難いです)、孵化後材から落下し、その後偶然食入った材が細かったとか、食樹として最適でない状態だった・・・などしたものでしょうか?

カブトやクワガタも矮小と言えるほど小型の個体を見掛けることがありますが、生殖能力はちゃんとあるようで、しかもその子供たちは栄養状態さえ良ければちゃんと大型個体に育つそうです。

ちなみに、写真左上がミヤマホソハナカミキリ、左下がニョウホウホソハナカミキリ、中央上がルリボシカミキリ、中央下がトガリシロオビサビカミキリ、右(下はほとんど隠れてます)上下がホソキリンゴカミキリで、すべてこの夏奥秩父で得られたものです。

http://jidaraku.blog.shinobi.jp/Entry/52/ルリボシより大きな?リンゴ

2007/10/05 (Fri.)

Comment(2)

カミキリムシ